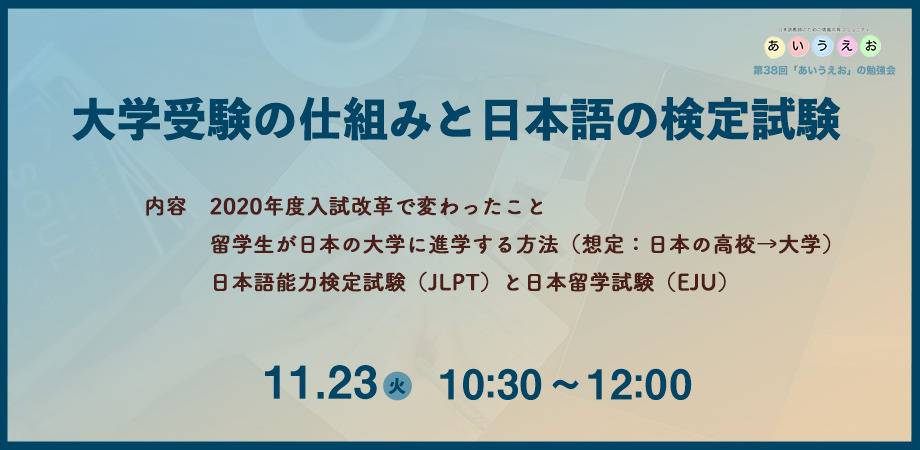

2021年11月23日に、「大学受験の仕組みと日本語の検定試験」と題したイベントを開催しました。

日本の高校または日本語学校等から、大学や専門学校などへ進学する方法について解説した当イベントの、録画および資料(Googleスライド)を公開します。

※イベントの録画および資料は、下部の有料記事にて公開しています。

はじめに

※この記事は、日本語教師向けに書いたものです。

この記事の執筆者は、2021年3月まで高校で勤務していました。

高校3年生の担任を持ったこともあり、受験指導の経験があります。

また、現在も個別指導塾で大学受験生の進学指導に携わっています。

それらの経験をもとに、イベントの開催およびこの記事の作成にあたりました。

なお、最新情報や詳細は、各大学や然るべき機関で必ずお確かめください。

以下の記事は、イベントの中で解説・紹介した事例等を一部抜粋する形でまとめています。

2020年度入試改革

「センター試験」が「大学入試共通テスト」という名称に変わったことは、みなさんの記憶にも新しいのではないでしょうか。

実はそのほかの入試方法も名称が変わったり、提出書類や試験内容もそれぞれ変更になったものがあります。

総合型選抜(AO入試)や留学生選抜等で出願しようとしている学生を指導・支援する場合は、そのような出願・試験内容の変更や傾向にも、目を向けなければならないでしょう。

外国人が日本の大学に進学する方法

外国人が日本の大学に進学する場合、「留学生選抜」を利用する学生が多いのではないでしょうか。

留学生・外国人学生のバックグラウンドは、本当に多様です。

また、同じく大学側が設定している出願条件や試験内容等も様々です。

募集要項とその学生の状況や希望とを照らし合わせながら、どの入試方法での受験が可能か、何が必要かなど、一つ一つ確認していく必要があります。

この作業が結構な時間と労力を要するのです……。

イベントの録画では、実際の大学の募集要項を用いて実例を交えながら、外国人が日本の大学に進学する方法について、解説しています。

学生への説明の仕方

学生自身が、そもそもの日本の入試方法を理解していないと、出願できたものを受験チャンスを逃してしまう可能性があります。

専願や併願、推薦や一般入試の違いも、国が違えばなかなか理解は難しいでしょう。

そこで、受験準備に入る前に、そもそもの「日本の受験システム」について、学生には説明しておく必要があると思います。

私はこちらを参考にしました。

こちらのチャンネルにある、受験についての解説動画がわかりやすかったです。

学生には動画を見せた後、教師側からより噛み砕いて説明を繰り返し行いました。

日本語の検定試験

文部科学省から各大学へ、外国人留学生を受け入れる際には「日本語能力試験N2レベル相当以上、日本留学試験の積極的な活用」をするようにと、呼びかけられています。

よって、これらをクリアしていない学生の進学指導には、試験対策が必要になってきます。

日本語能力検定試験(JLPT)

公式サイトで問題例に挑戦できますので、まずはこちらでレベル感や問題形式をご覧になってみてください。

※イベントの録画では、この部分(問題を解いて感想を共有する活動)はカットしてあります。

日本留学試験(EJU)

公式サイトに過去問題サンプルがあります。

ただし、日本語の問題は2010年のものしか公開されておらず、最近の過去問は書籍を買わなければなりません。

イベントの録画では、2010年の問題(記述、聴解、聴読解、読解、物理、総合科目)を使って、それぞれの出題形式や問題を解説しています。

ここまでが、「大学受験の仕組みと日本語の検定試験」のイベント(録画)内で解説している内容です。

下記の有料記事では、上記のトピックに関するそれぞれのより詳しい解説と、J.TESTの簡単な紹介、およびそれに使用した資料(Googleスライド)を公開しています。

試験対策

そして実は、有料記事ではもう1本の録画も公開しています。

その内容は、コミュニティ内イベントの「シェア会(旧:授業準備室)」で行った、JLPTについての解説です。

前半部分は上記のイベント内容と重なるところがありますが、後半には試験対策には文法積み上げテキストか、タスクベースかという話や、JLPT対策本の比較・紹介を行なっています。

これから試験対策授業を行いたい!と考えている方には、参考になるかもしれません。

比較・紹介しているJLPT対策のテキストは、以下の4シリーズです。

(教師の)おすすめ勉強法

さて、ここまで大学受験や日本語の試験対策について解説してきましたが、これらの情報は学校現場にいないとなかなか入手するのは難しいのが現状です。

大学の入試方法や内容は、コロナの影響もあり、ここ数年各大学ともに変更や対応に迫られています。

ましてや、日本人が日本の大学に入る方法とはまた違いますし、イレギュラーも多ければ急な変更も多いです。

学校に勤務し、学生の進学指導に関わっていなければ、それほど専門的でタイムリーな情報や知識は必要ないかもしれませんが、オンラインのプライベートレッスンでも「日本の大学に進学したい」と相談を受けることがあるかもしれません。

そんな時に最低限の知識があれば、何かしらのアドバイスができ、学習者さんとの信頼関係の構築にもつながるかもしれません!

しかし一人でイチから調べるのは骨が折れますよね。。。

そこで、教師が進学指導に強くなるための情報収集方法をご紹介します!

進路アドバイザー検定

大学新聞社外主催している、こちらの「進路アドバイザー検定」は、最新の情報を入手するのに役立つと思います。

高校生や大学生等の若者にアドバイスをする立場の人を対象とした、進路の情報や知識を確認するための検定です。

『進路アドバイザーのための基礎知識 キャリア教育を進めるための1冊 2020年度』

新学習指導要領の解説から教員の働き方改革、進学・就職、キャリア教育まで、「進路」に関する幅広い内容を学ぶことができます。

毎年公式テキストが発行されているので、教育や進路に関する最新情報を入手することができます。

資格は取らなくても、自分に足りない情報や知りたい最新情報の部分だけでもテキストを読んでおけば、進路指導に関してはかなり知識が深まるのではないでしょうか。

キャリアコンサルタントなどの勉強にも近いかもしれません。

YouTube

大学入試全般に関しては、こちらの「総合型選抜専門AOI」チャンネルが詳しいと思います。

総合型選抜に特化したチャンネル(塾)ですが、志望理由書などの書き方や面接試験対策、小論文など、留学生の進学指導にも十分通ずる部分があります。

私は、日本語がある程度わかる学習者さんにはこのチャンネル自体を教えて、自分で見ておくように伝えています。

もちろん教師自身が試験内容や傾向を把握したり、指導方法を考えるのにも役立ちます。

こちらの「留チューブ」は、留学生入試(EJU)に詳しいチャンネルです。

解き方の解説動画も、非常に参考になりました。

書籍

最近アスク出版から、EJUの新しい対策本シリーズが出ているので、個人的には楽しみにしています。

日本語はまだ読解・記述版しか出版されていませんが、解説が詳しいので学習者の独学用にもおすすめの1冊です。

有料記事

上記までの各トピックについて、さらに詳しくお知りになりたい方は、

下記の有料記事にて解説動画を2本公開していますのでご利用ください。

また、進路指導などでお悩みの方、周りに相談できる人がいないという方は、メンターセッションをぜひご活用ください。